Automated Driving and Mobility Systems

| Gruppenleitung: | Niklas Grabbe und Jonas Schulze |

| Mitglieder: | Elena Malaika von Dewitz, Anna Theresa Eckl, Julia Graefe, Maximilian Hübner, Yuchen Liu, Alexandra Löw, Lorenz Steckhan, Verena Pongratz & Tianyu Tang |

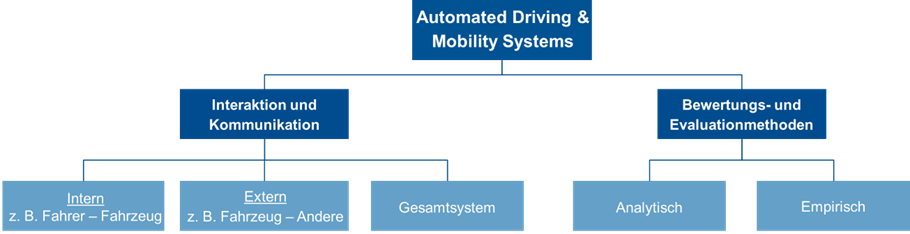

Automatisiertes Fahren hat das Potenzial, Verkehrssicherheit und Fahrkomfort zu erhöhen und zudem die Verkehrseffizienz zu verbessern. Um diese Ziele zu erreichen, ist es zentral, bei der Entwicklung solcher Systeme einen menschenzentrierten Ansatz zu verfolgen. Dadurch können die Bedürfnisse der Nutzer*innen adäquat erfüllt werden und somit eine hohe Akzeptanz sowie eine sichere und komfortable Nutzung gewährleistet werden. Das Hauptaugenmerk der Forschungsgruppe liegt daher auf der Interaktion und Kommunikation zwischen Mensch und Fahrzeug und umfasst sowohl die interne als auch die externe Interaktion sowie Interaktionen im Gesamtsystem. Dabei spielen sowohl Aspekte der kognitiven Ergonomie als auch der Anthropometrie eine wichtige Rolle und werden von Wissenschaftler*innen mit ingenieurwissenschaftlichem und psychologischem Hintergrund bearbeitet. Die Forschungsgruppe "Automated Driving and Mobility Systems " beschäftigt sich nicht nur mit der Gestaltung der Interaktion und Kommunikation zukünftiger automatisierter Fahrzeuge, sondern auch mit der Eignung und den Anforderungen bestimmter Bewertungs- und Evaluierungsmethoden, z.B. Wizard-of-Oz-Fahrzeugen oder Augmented Reality. Generell werden verschiedene Werkzeuge eingesetzt: Neben klassischen Fahrsimulator-, Virtual-Reality- und On-Road-Studien kommen auch agile Methoden wie Design Thinking oder Methoden zur Entwicklung von Zukunftsszenarien zum Einsatz sowie systemische Methoden und Modelle zur Modellierung von komplexen soziotechnischen Interaktionen. Weiter sollen die Ergebnisse dieser Forschungsgruppe in die Standardisierungsbemühungen zum automatisierten Fahrens einfließen.

Abbildung 1: Fokusbereiche der Forschungsgruppe Automated Driving and Mobility Systems

Während teilautomatisierte Fahrzeuge bereits auf dem Markt sind, geht die evolutionäre Entwicklung solcher Systeme zu höheren Automatisierungsgraden weiter. Die veränderte Rolle der Fahrerin bzw. des Fahrers zum (temporären) Passagier beim hoch- und vollautomatisierten Fahren verändert die Anforderungen an die internen Human-Machine Interfaces (HMIs) und eröffnet völlig neue Möglichkeiten für die Gestaltung der Bedienelemente und des Innenraumdesigns. Auch der Bedarf an sicheren und komfortablen Transitionen zwischen manuellem und automatisiertem Fahren (und umgekehrt) muss wissenschaftlich untersucht werden. Zu diesem Zweck wurden im letzten Jahrzehnt zahlreiche Übernahmestudien durchgeführt. Während sich diese Studien hauptsächlich auf das Fahren auf Autobahnen beschränkt haben, muss die Übertragbarkeit solcher Ergebnisse auf den Landstraßen- und Stadtkontext noch untersucht werden. Um von der Beschäftigung mit fahrfremden Tätigkeiten (FFTs) zu profitieren, wird zudem analysiert, wie diese sinnvoll geplant werden können und welche Einschränkungen die Nutzer*innen bereit sind zu akzeptieren (z.B. Fahrzeitverlängerung). Darüber hinaus stellt sich mit zunehmender Marktdurchdringung von automatisierten Fahrzeugen die Frage nach langfristigen Auswirkungen, sowohl auf das Nutzungsverhalten der Insassinnen und Insassen, als auch auf das Verhalten der umgebenden Verkehrsteilnehmer*innen. In diesem Zusammenhang ist es wichtig zu prüfen, wie der Missbrauch von automatisierten Fahrzeugen verhindert werden kann. Individuelle Nutzerunterschiede könnten den Bedarf an adaptiven HMIs weiter erhöhen. Darüber hinaus wird die Akzeptanz von automatisierten Fahrfunktionen untersucht.

Nicht nur die Kommunikation zwischen Insassin bzw. Insasse und Fahrzeug ändert sich, sondern auch zwischen Fahrzeug und anderen Verkehrsteilnehmenden, z. B. Fußgänger*innen, Radfahrer*innen und Autofahrer*innen. Da die Insassin bzw. der Insasse temporär nicht an der Fahrzeugführung beteiligt ist, ist eine effektive Interaktion über sogenannte externe oder dynamische HMIs von großer Bedeutung. Dies gilt insbesondere in Verkehrsszenarien, in denen eine klare Verkehrsregelung fehlt. Dabei bedarf beispielsweise die Adressierung bestimmter Verkehrsteilnehmer mit einer großen Anzahl potenzieller Adressatinnen und Adressaten im dichten Verkehr weiterer Forschung.

Die Realisierung der umfassenden Einführung autonomer Fahrzeuge bleibt weiterhin eine Vision. Besonders in komplexen Situationen wie dem Stadtverkehr stellt die Entwicklung der Systeme eine erhebliche Herausforderung dar, die noch nicht vollständig bewältigt wurde. Um den Prozess der Einführung automatisierter Fahrzeuge zu beschleunigen, gewinnt das Konzept des teleoperierten Fahrens zunehmend an Bedeutung. Dabei wird ein menschlicher Operator eingesetzt, um das hochautomatisierte Fahrzeug ferngesteuert zu unterstützen, wenn es seine Betriebsgrenzen erreicht oder potenzielle Funktionsstörungen auftreten. Durch diese vorübergehende Unterstützung des Operators wird das Fahrzeug letztendlich in die Lage versetzt, die automatisierte Fahrt fortzusetzen. Neben der Gestaltung des Teleoperatorarbeitsplatzes beschäftigt sich der Lehrstuhl für Ergonomie vor allem mit Arbeitsorganisationsthemen wie dem Betreuungsverhältnis zwischen Teleoperator und Fahrzeug und Rollen- und Aufgabenverteilungen. Zukünftig sollen auch Trainings- und Schulungskonzepte erforscht werden.

Da die Transformation des automobilen Individualverkehrs sowie der Nutzfahrzeugindustrie nicht nur durch die Entwicklung des automatisierten Fahrens, sondern auch durch die Notwendigkeit energieeffizienter Fahrzeuge und die Einführung neuer Mobilitäts- bzw. Geschäftskonzepte (z. B. Shared Mobility) vorangetrieben wird, steht die Forschungsgruppe "Automated driving and Mobility Systems " im engen Dialog mit den Forschungsgruppen "Energieeffizienz und Klimakomfort" und "Neue Mobilität". Bei der Betrachtung automatisierter Fahrzeuge als Teil des Gesamtverkehrssystems untersucht die Forschungsgruppe darüber hinaus, inwieweit automatisierte Fahrzeuge zur Verkehrssicherheit beitragen können.

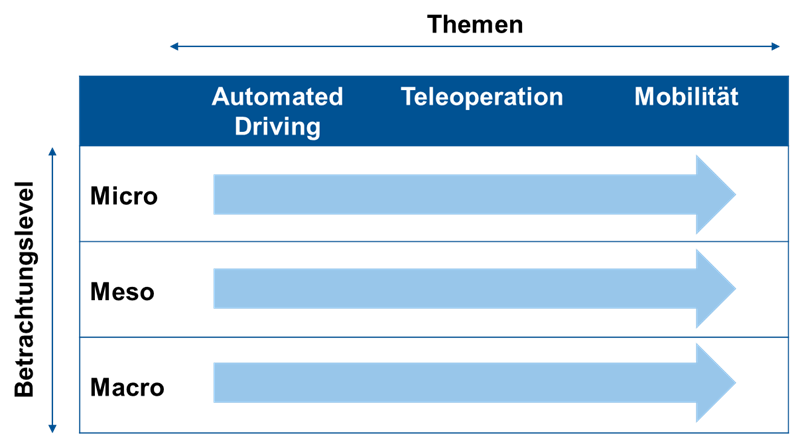

Allgemein fokussiert sich die Forschunsggruppe auf drei große Themen: Automated Driving, Teleoperation und Mobilität. Diese Themen werden auf unterscheidlichen Perspektivebenen untersucht: eher auf Mikroebene mit lokalen Interaktionen, z.B. zwischen Fahrer und Fahrzeug, bis hin zur Makroebene mit globaleren Interaktionen im Gesamtsystem.

Abbildung 2: Forschunsgthemen und Betrachtungslevel der Forschungsgruppe Automated Driving and Mobility Systems